月曜日, 12月 31, 2007

tPAによる血栓溶解療法の現状

土曜日, 12月 08, 2007

嚥下障害の検査 ( VF ) について

「 嚥下障害の検査 ( VF ) について 」 ST 志田大輔

VF の目的・特徴は、診断的 VF と治療的 VF の 2つに大きく分けられます。診断的 VF とは、誤嚥の有無・むせの有無や程度、原因を評価します。治療的 VF は、誤嚥や咽頭残留 ( のどに食べ物が飲み込んだ後にも残ること ) がある場合、姿勢 ( ※当院では検査は90°位のみしか行なえないが、VFの結果等から造影後に食事時の姿勢調整は可能です)や食物形態や一口量を変え、様々な嚥下法や手技を組み合せて、造影中に効果を検討します。異常の検査で得られた情報を基に、その後のリハビリテーションや実際の食事内容や姿勢・介助法などに生かしていくのです。

【VFで診れる嚥下の流れ】

本検査の問題点

VF検査は嚥下機能検査法の中でも信頼性の高い方法ですが、X線被曝の観点から長時間の撮影や繰り返しの評価を行うことは困難です。

本検査を行う為に、検査者は解剖学的構造と嚥下障害の機序に関する知識のほか、代償方法や嚥下機能賦活法の知識と排出のための技術が必要です。

また患者様にとっては検査室という特殊な環境や体位の不自由さ、あるいは緊張のため普段とは異なる嚥下を行う患者様もいます。

そのためVF法で得られた評価結果が患者様の嚥下機能のすべてであると過信せずに、他の嚥下機能検査法を組み合わせて総合的に評価を行う事が大切になります。

土曜日, 11月 24, 2007

あんな頭痛,こんな頭痛・後編

今回は後編を掲載します.緊張型頭痛,その他の頭痛,脳卒中などです.

プレゼンテーションは以下のリンクから見てみて下さい.

http://docs.google.com/Present?docid=dhtdq57v_275chkq8n

緊張型頭痛

いわゆる「肩こりからくる頭痛」連日続く.頭が重い,肩・首が張る→後頭部を中心とした頭痛.頭全体が締められている.何かが乗っかった感じ.

自分の体験: 自転車乗って,同じ姿勢で肩・首の筋肉が固まった.

肩をリラックスさせる.自分でマッサージ.

その他の原因

睡眠不足・疲れから繰り返しなる.誘因を思いつくことが多い.うつ傾向首を回したときに、めまいがすることがある首や肩の筋肉を圧迫すると痛い反面、心地よさを感じる.

治療

内服治療ストレッチ,マッサージ←重要!!腹筋・背筋を鍛える.ストレッチ.風呂・・・・肩,首もぬるめで温める.枕の高さ.痛みが取れても,重い感じは続くことが多い.そのうちに疲れがたまって,また痛くなる.

片頭痛と緊張型頭痛の本音

片頭痛と緊張型頭痛の混在がある.もしかしたら,似たようなものかもしれない.

はっきりした原因は,不明.

怖いのはくも膜下出血,脳出血,髄膜炎など

くも膜下出血のCT

くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤(右中大脳動脈) ・・脳ドックで発見された

上のCTとは別の症例です.

上記動脈瘤の拡大・立体化写真

高齢者,よく転ぶ人,お酒の好きな人

慢性硬膜下血腫になるおそれがある.

慢性硬膜下血腫のCT

緊張型頭痛と似ていることがある.

頭以外から来る頭痛

鼻から副鼻腔炎

目から緑内障

危険な頭痛→病院受診を考慮

今までの頭痛と根本的に違う,進展する.

初めての または 最悪の頭痛

急激発症の頭痛(5分以内に最強に達する.)

5才未満,50才囲上の初めての頭痛

悪化する頭痛

最近の頭部外傷

意識障害・意識消失を伴う頭痛

脳外科で片頭痛・緊張型頭痛と言われた事があって,同じような症状なら,あまり心配いらない.数年以内にMRAで異常なければ,もっと心配いらない.

金曜日, 11月 09, 2007

あんな頭痛,こんな頭痛 前編

1.片頭痛(ずきんずきんタイプの頭痛)

2.緊張型頭痛(頭重タイプの頭痛)

3.群発頭痛(片目の激痛発作)

4.その他(穿刺様頭痛,咳漱性(がいそうせい)頭痛,労作性頭痛,性行為に伴う一次性頭痛,睡眠時頭痛,一次性雷鳴頭痛)

外科的二次性頭痛

5.頭部外傷による頭痛

6.血管障害による頭痛(くも膜下出血などによる頭痛)

7.脳腫瘍など頭蓋内疾患による頭痛

内科的二次性頭痛

8.物質またはその離脱による頭痛(二日酔いの頭痛など。薬物乱用頭痛もここに分類されます)

9.感染症による頭痛(かぜの頭痛など)

10.ホメオスターシスの障害による頭痛(高血圧による頭痛など)

その他の二次性頭痛

11.眼・耳・鼻、口腔疾患による頭痛

12.精神疾患による頭痛

第3部:神経痛と顔面痛

13. 神経痛と顔面痛

14. どれにも該当しない頭痛

木曜日, 10月 04, 2007

検査説明書

脳神経外科の主な検査を説明します。患者さまの病状や経過によって、必要な検査は様々です。

●CT検査

X線を体の周囲から照射し、コンピュータを使って断面(輪切り)を画像化する装置です。CTでは、体内のX線透過の差を、細かく白黒の濃淡として表わします。検査中は5分程度、台の上で仰向けになっていただきます。検査では、わずかですがX線により被ばくします。身体にはほとんど影響しません。

●MRI検査 磁気共鳴診断装置(Magnetic Resonance Imaging)のことです。強い磁石と電波によって脳・脊髄をさまざまな角度で輪切りにして画像にする診断機器です。MRIは、CTに比べると時間が長くかかりますが、より詳細な情報を得ることができます。放射線による「被ばく」がありませんが、大きな音がします。ペースメーカーをつけた方は検査を出来ません。 またMRI装置は内部が狭く、閉所恐怖症の方は検査がつらい場合があります。検査中、具合が悪くなったり、不安になったらいつでも申し出て下さい。

●MRA検査 MRI装置を使用した血管撮影(MR Angiography)のことで、造影剤や薬を使わずに脳や頚の血管を写す検査です。脳動脈瘤や血管の細い部分などを発見できます。検査の受け方はMRIと同じで、仰向けに横になって頂いて検査をします。通常はMRAの撮影部位を3回に分けて行います。病状、症状に応じて主治医が必要な撮影部位を判断します。

●MRA検査 MRI装置を使用した血管撮影(MR Angiography)のことで、造影剤や薬を使わずに脳や頚の血管を写す検査です。脳動脈瘤や血管の細い部分などを発見できます。検査の受け方はMRIと同じで、仰向けに横になって頂いて検査をします。通常はMRAの撮影部位を3回に分けて行います。病状、症状に応じて主治医が必要な撮影部位を判断します。

●脳波 脳波検査は、脳の電気的活動を頭皮上から増幅して得られる波形で記録する全く痛みの無い検査です。てんかんや脳血管障害・頭部外傷・脳炎・脳腫瘍・頭痛に伴う脳波異常の診断や治療効果の評価などに使われます。

●SPECT(スペクト)検査 SPECTは、Single Photon Emission CTを略したもので、日本語では単一光子放射型CTといいます。 脳の血流の状態を画像として評価することができるます。検査の前に、放射線を出す元素(ラジオアイソトープ)を静脈内に注射します。 投与した元素が、脳にどのような濃度で分布しているのかを画像化します。血流の多いところは赤~黄色で、少ないところは緑~青色で表示されます。撮影の時間は、約 20分~30分間です。この間、ベッド上で静かに仰向けになっていただくことになります。

●SPECT(スペクト)検査 SPECTは、Single Photon Emission CTを略したもので、日本語では単一光子放射型CTといいます。 脳の血流の状態を画像として評価することができるます。検査の前に、放射線を出す元素(ラジオアイソトープ)を静脈内に注射します。 投与した元素が、脳にどのような濃度で分布しているのかを画像化します。血流の多いところは赤~黄色で、少ないところは緑~青色で表示されます。撮影の時間は、約 20分~30分間です。この間、ベッド上で静かに仰向けになっていただくことになります。 ●心電図 心電図とは、心臓が収縮・拡張する時に心臓の筋肉から発生する非常に小さな電流を体の表面で記録したものです。脳卒中と関連する心臓の病気(不整脈・心肥大・心筋梗塞・狭心症など)が見つけられます。精密検査のためは、24時間心電図(ホルター心電図)を行うことがあります。

●心電図 心電図とは、心臓が収縮・拡張する時に心臓の筋肉から発生する非常に小さな電流を体の表面で記録したものです。脳卒中と関連する心臓の病気(不整脈・心肥大・心筋梗塞・狭心症など)が見つけられます。精密検査のためは、24時間心電図(ホルター心電図)を行うことがあります。 ●頚動脈エコー 頚動脈エコー検査は、首の血管の縦切り・横切りの画像を撮ることができ、血管の壁の厚みや、血管の表面、血管の中を流れる血流の状態を検査することができます。これで血管の狭窄、血栓の状態、動脈硬化の程度を判断できます。検査はベットに横になり頚部に専用のプローブをあてて行います。時間は15分ぐらいです。痛みはありません。

●頚動脈エコー 頚動脈エコー検査は、首の血管の縦切り・横切りの画像を撮ることができ、血管の壁の厚みや、血管の表面、血管の中を流れる血流の状態を検査することができます。これで血管の狭窄、血栓の状態、動脈硬化の程度を判断できます。検査はベットに横になり頚部に専用のプローブをあてて行います。時間は15分ぐらいです。痛みはありません。●心臓エコー検査(心エコー) 胸から心臓に超音波をあてることにより、心臓の壁の厚さと動き、全身へ血液を送るポンプとしての機能、心臓の弁の動きと逆流の程度などを、心臓が動いている状態を検査することが出来ます。

日曜日, 9月 16, 2007

救急車と初診患者数が増加傾向です.

金曜日, 8月 31, 2007

SugitaClip TitaniumⅡ使用 道内で初!

当院では破裂動脈瘤,未破裂動脈瘤に対して,主にクリップを行うことが多いです.

当院では破裂動脈瘤,未破裂動脈瘤に対して,主にクリップを行うことが多いです.本年春から,Sugita(スギタ)の新しいチタンクリップ SugitaClip TitaniumⅡを採用して使い始めましたが,当院が道内で初使用例とのことです.

このクリップ,Yasagilよりよく開いて,閉鎖圧も強いのが売りです.実際に持ってみると,もっともっといい感じです.まず,専用の鉗子が小さくて軽い!Clip形状は思ったよりもずっとシャープで薄い感じ.手術で実際にこのクリップを持って,大きく開いて動脈瘤にアプライしてみると,今までよりも安心してかけられる感じがします.これはもう,使ってみないとわからないので,是非お薦めしたいです.

火曜日, 7月 03, 2007

新しい脳梗塞の治療~tPAのお話

脳梗塞は日本で年間8万人以上の命を奪う恐ろしい病気です.脳に血液を送る大きな血管がつまってしまうと,血流を元に戻せずに脳組織が機能を失って,後遺症を残すことがほとんどでありました.

根本的な治療がこれまでなかった脳梗塞に対して,2005年10月から,血管につまった血の塊を溶かす薬「組織プラスミノゲン活性化因子(=tPA,ティーピーエー)」が健康保険で使用できるようになりました.

このtPAを用いた血栓溶解療法は,米国での実績をもとに,日本国内でより安全に治療できるように検証されて実施が可能となりました.米国での臨床試験では,脳梗塞の発症から3時間以内にこの治療を受けた患者さんたちは,治療を受けなかった場合に比べて症状を残さず回復した人の割合が5割多かったという結果が出ています.

脳の血管につまった血栓を溶かす治療は,従来はカテーテルという細い管を閉塞した動脈に直接挿入し,ここから薬を注入して行われる方法がありましたが,手技的な難しさや治療に時間がかかることなどから,行えないケースも多くありました.

一昨年から可能となったtPA血栓溶解療法は,薬を手足などの静脈から点滴で投与して行われるので,手技が大変簡便です.当院でも既にこの治療を行い,後遺症なく回復された患者さんたちがおられます.

いつでも・どんな患者さんにも,治療できるのでしょうか?

一見,大変魅力的なtPAによる血栓溶解療法ですが,すべての脳梗塞の患者さんに有効なものではなく,様々な要因(症状出現からの時間や血液検査値,既往症など)で施行できない場合があります.

高橋脳神経外科病院での治療は?

tPAによる血栓溶解療法が適切に行われよい治療結果を得るためには,脳卒中治療の知識と経験が豊富な専門医が治療にあたることが必要です.当院では365日24時間,直ちに画像診断や血液検査を行い, 脳卒中専門医が治療を行う体制を整えています.

手足の脱力や口のもつれなどの異変を感じたらただちに受診していただくことと,当院ではスタッフ一同が常に地域の皆様のために救急治療を行う体制にあることを,どうぞ忘れずにいて下さい.

金曜日, 6月 01, 2007

無剃毛シャントが北海道医療新聞に掲載

土曜日, 3月 24, 2007

失語症 その2 「一般的な失語症タイプ」

言語聴覚士 藪 貴代美

ブローカ失語

1) 自発語は非流暢で、プロソディー(リズム・抑揚・音色)の障害がある.発音に努力を要し、一気にしゃべれる長さが短い.失構音、保続も認められる.電文体(助詞の削除)発話になることがある.話す速度は遅く、自発話が少ない.

2) 復唱は障害され、長い言葉ほどより困難である.

3) 言語理解は保たれるため、日常会話の理解は良いことが多いが、複雑な命令の理解は困難を示すことが多い.また、文法構造にのみ頼るような文の理解は悪い.

4) 文字の音読も障害され、文字了解も低下する.音読では漢字の読みの方が仮名よりも良好なことが多い.

5) 書字は読解よりも障害が強い.仮名より漢字の想起の方がよい.仮名は錯書が多い.

【病変部位】Broca野(下前頭回の後部、弁蓋部及び三角部)に位置するとされてきたが、Broca野のみの破壊ではBroca失語は起こらず、中心前回・後回の下部、頭頂葉弁蓋部、島などの皮質および皮質灰白質の広範囲な障害が関与しているとされている.

失構音(発語失行)

1) 発語面にのみ限定した障害を表し、正しい音を作るためにタイミングよく口腔器官を動かすことができない.重度では発声からできないことがあるが、軽度ではスムーズではないが話すことができる.同じ音でもきれいに発音できるときと歪んだり、他の音に置換することがあり、構音障害(常に同じように歪む)とは区別される.

2) 言語理解、文字言語の理解・書字は正常である.

【病変部位】中心回下部、島とその周辺および皮質下でBroca失語とほぼ同じだが、中心回下部が重要視されている.

超皮質性運動失語

1) 復唱は長い文章でも可能だが、自発語は乏しく発語は非流暢である.しかし、失構音の要素は少ない.構成的に話を組み立てて話すことは困難だが、枠組みが決まっていている場合の発話はある程度可能.

2) 理解は良好.

【病変部位】Broca野の前方から上方の領域で、上前頭回(時に補足運動野)、中前頭回、下前頭回のいずれか、もしくは全体が重要視されている.

全失語

1) 発話がみられないか、ほとんど残語のみで復唱や音読でもなかなか言葉が出てこない.

2) 言葉だけでは意味理解ができない.

【病変部位】言語領野のほとんど、又は深部白質の広範な病変による.

Wernicke失語

1) 自発語は流暢で、発話量も多く、文の長さも正常.しかし、語性錯語や音韻性錯語、保続も多く、全体として意味不明の発話になる.障害が重度の場合はジャーゴンになる こともある.復唱や音読でも自発話と同様の障害がみられる.

こともある.復唱や音読でも自発話と同様の障害がみられる.

2) 意味理解の障害、語音認知の障害がある.

3) 文字言語の障害も強く、錯書がみられる.

【病変部位】上側頭回後1/3(Wernicke野)、中側頭回後部を中心に、時に頭頂葉(MTG & angular gyrus)に及ぶ.Anna Bassoらの前頭葉病変で流暢性の保たれた報告以来、前頭葉病変の報告がみられる.

超皮質性感覚失語

1) 基本的症状はWernicke失語と似ているが、最も異なる点は復唱能力であり、文レベルでの復唱能力が保たれる.しかし、その言葉の意味は理解出来ない.

2) 時に意味理解を伴わない簡単な音読ができることがある.

【病変部位】いろいろな病巣パターンがあるが、ほとんどは中・下側頭回より頭頂葉後部に及ぶ.

伝導失語

1) 意味理解は良好.

2) 自発語は原則的に流暢だが、音韻性錯語が頻出し、誤りに気づいて自己修正を繰り返すので、一見非流暢に感じることがある.

3) 復唱障害が特徴的だが、症例によって発語能力に著しい解離が見られる.自発話、音読、呼称でも音韻性錯語があり、音節数の多い目標語ほど呼称が難しくなる.書字にも錯書が見られる.

【病変部位】障害部位は上側頭回後方、縁上回が多い.シルビウス溝周辺でもみられる.

健忘失語(失名詞失語)

1) 発語は流暢だが、喚語が著明に障害されるため、発語の内容は空虚でとなる. 必要な語が喚起できないため、迂遠な言い回しも目立つ.しかし、音韻性錯語は認めない.

3) 理解障害は基本的にはない.

【病変部位】超皮質性感覚失語とほぼ同じだが、他の失語型よりの回復期に見られる場合は各失語型に準じる.

土曜日, 2月 10, 2007

失語症 その1

数回にわたってお届けします.今回は①失語症のタイプ分類,②基本用語の解説です.

①失語症のタイプ分類

ST 籔

いくつかの分類方法が提唱されてきたが、大きくみると以下の2つの立場がある.

1.症候と脳の解剖構造の相関を重視する古典的な立場:Boston Group

→症候群についてはある程度病巣との対応関係を考えることができるが、1つの症状は1つの病巣に対応させることはできない.例えばウエルニッケ失語と左側頭葉後方上部病変はある程度相関させられるが、理解障害はいろいろな病巣で起こりうる.

2.心理学あるいは言語学的側面を重視する立場

鑑別診断のポイント

・ 発話が流暢か非流暢か

・ 聴覚的理解ができるかどうか

・ 復唱能力が保たれているかどうか

←クリックすると大きくなります.

②基本的な用語

・ 理解障害:語音認知の障害(音を聞き取れない)、意味理解の障害(言語音として聞き取れてもその意味が理解できない)、聴覚的把持力の障害(一度に覚えられるものが少ない)がある.

・ 喚語困難:言葉が思い出せない状態をいうが、語頭音のヒントがあると出てくることもある.

・ プロソディー:リズム・抑揚・音色のこと.障害されると不自然なイントネーションの日本語になる.

・ 錯語:音韻性錯語(音を誤るが元の語が推察できる程度の誤り)、語性錯語(他の単語に誤るもので、同じカテゴリー内の語に誤る意味性のものと、まったく無関連の語に誤るものがある).書字で文字の誤りがある場合は、錯書と言われる.

・ 新造語:もとの言葉がわからないほど音が異なったもの.音自体は日本語の音で、ひずみなどはみられない.

・ ジャーゴン:意味をなさない文レベルの発話.発話が語性錯語中心のものは意味性ジャーゴン、新造語中心の場合は音韻性ジャーゴン、同じ音や語の繰り返し(ex. ととと)は再帰性発話・残語とされる.

・ 迂言(うげん):肝心の単語がでないで、それを説明するように話すもの.

・ 失文法:電文体(助詞が抜けるもの)や活用語の産出が困難になるもの.

・ 錯文法:助詞の使用や活用、文の構造が不適切なもの

・ 保続:一度言ったことばが何度も繰り返しでてくること.

火曜日, 1月 23, 2007

2006年度手術件数

| 手 術 名 | 件数 |

| ・脳腫瘍摘出術 | 4 |

| ・未破裂脳動脈瘤クリッピング術 | 13 |

| ・破裂脳動脈瘤クリッピング術 | 17 |

| ・脳内血腫除去術 | 7 |

| ・定位的脳内血腫除去術 | 4 |

| ・浅側頭動脈中大脳動脈吻合術 | 8 |

| ・内頚動脈内膜剥離術 | 3 |

| ・水頭症手術(シャント手術など) | 8 |

| ・慢性硬膜下血腫穿頭術 | 36 |

| ・急性硬膜下血腫除去術 | 1 |

| ・脳動脈瘤内コイル塞栓術 | 0 |

| ・頸動脈ステント留置術 | 2 |

| ・局所血栓溶解術 | 1 |

| ・その他 | 24 |

| 合計 | 128 |

土曜日, 1月 06, 2007

X線を発見したウイルヘルム・レントゲン

診療部と放射線科で月に1回の勉強会を開いております.

いつもはMRIなど最新の検査について勉強することが多いのですが,今回は温故知新ということで基本に返ってウイルヘルム・レントゲンについて復習しました.

1845年にドイツで生まれたウィルヘルム・レントゲンは現在医療

レントゲンは,アイザック・ニュートン,ジェームス

ウィルヘルム・レントゲンはガラス管の中に電極を封入し

この光は真空放電中にのみ観察する事ができ、蛍光塗料を塗った紙を

レントゲンは,X線があらゆる物を通過する事にすぐに気が付きまし

あまりにも鮮明に骨の様子を映し出す事が出来るため

日本においても論文発表の翌年、1986年にはGSバッテリーで知

論文発表当時,X線で女性の下着の下が見えると言う噂が立って

発表当時,X線が危険であるとは数年間気づかず,研究者たちは電極

論文発表後16年して第1回ノーベル物理学賞受賞しました.このように非常に有用なX線を発見したにもかかわらずレントゲンは

参考: ヴォイニッチの科学書 Byくりらじ

http://obio.c-studio.net/science/010.htm

ヴォイニッチの科学書は科学をわかりやすく伝えてくれるインターネットラジオです.天文から生物・地球環境などあらゆる分野の最新科学を毎週わかりやすく伝えてくれます.

水曜日, 12月 13, 2006

脳神経外科速報に掲載されました

当院で行っている無剃毛・無除毛手術をシャント手術に応用したものです.

要約を載せますので,興味のある方はメディカ出版の脳神経外科速報2006年12月号を購入して下さい.

脳神経外科速報Vo.16 no12 2006.12 .P1123-1128

シャント手術における無剃毛・無除毛について

(まったく髪の毛を切らないシャント手術)

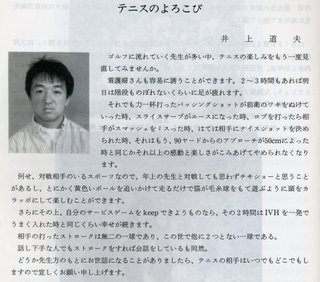

井上道夫 高橋脳神経外科病院

Ⅰ.はじめに

1999年にCDC(アメリカ疾病予防局)により

Ⅱ.対象・方法

術前にバリカンで手術部位の毛髪を刈った21例を 除毛群(2003年1月~2005年3月),全く毛髪を切らないで

当院における無除毛手術の手技

病棟における前処置:手術直前にヒビスクラブ®(4

手術場での皮膚切開直前の処置:頭髪をヒビスコール®(0.5%ヒビテンアルコール)でぬらし,覆布テープ,ステイプラーでシャン

術後の処置:手術創は24~48時間程度ガーゼで覆い,その後

Ⅲ.結果

除毛群で21件のうち1件(0.48%)で,無除毛群では12 件のうち1件(0.83%)で術後感染を認めた.起炎菌はいずれもMRSAであっ た.感染例は共に喫煙者であった.

Ⅳ.考察

無除毛群で感染した1例 は,見当識障害の患者自身が創部のステイプラーを素手ではずしてし

今回の我々の結果から,髪の毛を切らないでシャント手術を行っても

髪の毛は切らずに分けるだけです.

手術直後の写真です.

手術直後の写真です.ガーゼの下の髪の毛もほとんど残っています.

月曜日, 12月 04, 2006

「初心」 by笹森医師

女性の医師でなぜ脳外科を選んだのかを聞かれることがよくあり、医師となった頃を振り返ってみました。当時、脳外科教授だった端 和夫先生の臨床に対する取組みや人物的にも惹かれたものがあり、この教授の下で勉強をしたいと思ったのがその理由の一つです。また、診察・画像診断・病気の発見・手術などによる治療とその後のフォローなど、長い期間にわたって患者さんと関わりをもつ診療科であることも自分を脳外科に導いた理由のひとつです。

医師となってからの十五年を振り返って見ますと、出産や育児など私生活の面でもいろいろありましたが、理事長先生はじめ,多くのスタッフに支えられてやってこれたという実感があります。このことは幸せなことで貴重なことだと思うので、これからも皆さんと協力し合って頑張ってゆきたいと思います。

「脳外科教室年報」というものがあり、1993年に自分や井上先生が入局した時に寄稿したものがあります。(下記写真を参照して下さい・・・時の変化を強烈に感じさせられます.)

思い起こせば、処置などが上手くいかなくて、周囲のスタッフや患者さんがどう感じているのだろうかと不安になり、それでも一つ一つの手術や処置を覚えてきました。「初心忘るべからず」という言葉がありますが、仕事をしてゆく上で多くの人に支えられて自分が力を発揮しているということを改めて考え、自分が育ててもらっていることを感じながら初心と照らし合わせてみることも良いのではないでしょうか。

新人の皆さんも、分らない事やできないことが多くて大変だと思いますが、最初は皆出来ないので、出来る人に教えてもらって頑張りましょう。十二月に入り、寒さも増してきましたが、皆それぞれに今年を無事に終えられますように。

1993年当時の写真とコラムです.

それぞれの写真をクリックすると大きくなります.

火曜日, 11月 07, 2006

特別講演「脳卒中を予防するために」

以下に,特別講演の概要を掲載します.

脳卒中を予防するために

2006年10月28日

高橋脳神経外科病院 特別講演

院長 松村茂樹

①脳卒中をよく理解する

「動脈硬化」

ほとんどの脳卒中の原因

動脈の壁が厚くなったり固くなったりして弾力性や柔軟性を失った状態.

一種の老化現象

個人差がある・・飲酒,食事,運動不足,飲酒,ストレスが影響する.

脳卒中の種類

血管の閉塞→脳梗塞:脳血栓と脳塞栓

脳血栓:動脈硬化で徐々に血管の壁が厚くなり,血管が詰まる.

脳塞栓:心臓などから流れてきた血の塊(血栓)が詰まる.

血管が破綻:脳出血とくも膜下出血

脳出血:脳内の細い血管が動脈硬化で破れて脳を壊して出血する.

くも膜下出血:脳血管にできた動脈瘤(風船状のコブ)が破裂して脳の隙間に出血が回り込む.

脳卒中の症状

突然発症する.

軽い症状から徐々に進行して重症になる.

一過性の前ぶれ後に大きな発作を起こす.

片側の麻痺がでた

スリッパが脱げる

半身がしびれる

箸が使いづらい

うまく飲み込めない

ボタンがうまくできない

物忘れしやすい

計算ができない

頭が痛い

頭が重い

めまいがする

まっすぐに歩けない

意識が障害される

気を失う

反応が鈍い

やる気が起きない

話ができない

言葉がうまく出てこない

ろれつが回らない

言葉が理解できない

片目が見えない

二重にダブって見える

視界の半分が見えない

②脳卒中の原因(危険因子)を取り除く→発症の危険率を低下させる

自分で管理できない危険因子

加齢:脳卒中の2/3は65才以上に発症

性別:男性は動脈硬化の進行が早く,脳卒中の発症率が高い.

遺伝:くも膜下出血の多い家系がある.

自分で管理できる危険因子

高血圧:脳卒中の危険性が健康人の5倍

高脂血症:血液中のコレステロールや中性脂肪の数値が高いと動脈硬化を進行させる.

糖尿病:動脈硬化を進行させる.脳卒中の危険性が2.5倍

心臓病(不整脈):特に心房細動は危険.脳梗塞(脳塞栓症)の危険性が5.5倍

肥満:脳梗塞の危険性が2倍以上.

危険因子の管理のために

①定期検査を受ける

②薬の服用を守る

絶対に禁煙:たばこは百害あって一利なし,脳卒中の危険性が2倍以上.

節酒: 過度の飲酒は脳卒中の危険性を高める.日本酒1日1合まで.ビール大瓶1本まで.ワインはグラス2杯まで.

食生活や嗜好品の見直し:バランスの良い食事・塩分を控える・食べ過ぎない・植物性脂肪にする.

水分摂取:1日最低1.5L,意識的に水分を摂る.

かぜは大敵

適度な運動

早期発見が大切:専門病院で定期検査を受ける.

「普段と違う!?」「何か変だ!?」→脳卒中が疑われたらすぐに受診する:

火曜日, 10月 24, 2006

傷の閉鎖療法(湿潤療法)~デュオアクティブETの使用法~

| 当院では、すり傷・切り傷を消毒しないで、さらに乾かさないように覆うことで治癒を促す「湿潤療法」をしています。 傷を覆うのに「デュオアクティブET」を使います。 この新しい治療法は、これまでの「消毒をしてガーゼをあてる」方法に比べて痛みが少なく、傷跡が残りにくい、傷にやさしい方法です。 デュオアクティブETは、ハイドロコロイドでできており、キズから出てくる過剰な液を吸収します。 使用法は簡単なので、ご自分たちで取り替えることができます。 |

| デュオアクティブETの使い方 |

|

|

|

|

|

|

| デュオアクティブETを替えるタイミング |

| デュオアクティブETが白くふやけてきても、すぐに貼り替える必要はありません。 しかし、白くふやけたところが広がって端から漏れてきたら、はがして水・お湯などで傷をきれいにして、新しいものを貼って下さい。 デュオアクティブETのふやけたところが傷にくっつくことはありません。 |

| 傷が治るまで 治癒とともに、傷から出てくる液は少なくなります。 端から漏れてこなくても4~5日したら、とり替えて皮膚を洗って清潔にしましょう。 貼ったまま入浴・洗髪が可能です。又は、はがして入浴し、その後に新しいものに替えても結構です。 傷から出る液がほとんど無くなり、デュオアクティブETが白くふやけなくなったら治療は終了です。 はがしてきれいに洗って下さい。 傷が治るまで通常1~2週間くらいかかります。 |

| ※ | デュオアクティブと同様の市販品に「キズパワーパッド」(ジョンソン アンド ジョンソン)があります。薬局などで売っています。 |

| ※ | 2歳以下のお子さんは、皮膚がかぶれることがあるので注意して下さい。 |

| ※ | キズの周囲が赤くなる・腫れるなど、感染・化膿が疑われる場合はご相談下さい。 |

| ※ | 傷が治ったところは日焼けしやすいので、当分の間、太陽の光に直接当てないようにしてください。 |

| 「傷の湿潤療法」関連ホームページ |

| 『新しい創傷治療(「消毒とガーゼ」の撲滅を目指して)』夏井 睦(まこと)先生 URL : http://www.wound-treatment.jp/ |

2005年 手術症例

| 2005年の手術症例数は昨年と比べ全体的に増加しました。 手術症例として脳動脈瘤や脳内血腫、水頭症、硬膜下血腫の手術が特に多く見られました。 |

■2004年,2005年の年間手術件数について

|

髪の毛を全く切らない手術(無剃毛・無除毛)

感染率は変わりなく、むしろ少ないくらい。そのような報告は増えている。

このような流れの中で、当院では、2004年5月から、髪の毛はそのまま切らないで手術をしています。除毛クリームも使いません。夜間の緊急手術や、ドレナージという管を入れたままにする手術でも、髪の毛はいっさい切りません。また、2005年4月から水頭症(脳に髄液という水が貯まる病気)の治療に行う脳室ー腹腔シャント術(頭からおなかに、髄液を流す管を埋め込む手術)でも髪の毛を切らないで手術するようにしています。

以前は、髪の毛が長いままだと手術の際に邪魔になったり、細菌感染の原因になると考えられていました。しかし、髪の毛を切らないで手術しても特に感染が増えることはありませんでした。また、皮膚を切るところだけ前もって髪の毛を分けると邪魔にはなりません。髪の毛を分ける処置にかかる時間は数分程度です。

手術をした日はガーゼを当てていますが、翌日から洗髪して手術創は何もつけずにそのままにします。カサブタがついている場合は、ワセリンを塗っておくときれいになります。手術後に消毒薬を使うことはありません。ドレナージという管を手術後に入れておく場合も同様です。

無剃毛・無除毛手術の利点

髪の毛をいっさい切らないので、退院するときには手術をしたことが外見上ほとんどわからず、社会復帰に支障を来しません。特に女性の患者様には、美容上の負担がほとんど無くなり、退院後の外出・面会が問題なく出来るメリットがあると考えられます。

無剃毛・無除毛手術の手順

| 1. | 手術する前に病棟でヒビスクラブ(4%グルコン酸クロルヘキシジン)で頭髪を洗浄する。 (緊急手術では省略することもある) |

| 2. | 皮膚を切る直前に手術場で頭髪をヒビスコールR(0.5%ヒビテンアルコール)でぬらし、櫛で皮膚切開線に沿って整髪。覆布テープ、ステイプラーで頭髪を固定、イソジン液で消毒。 |

| 3. | 創は24~48時間程度ガーゼで覆う。その後、洗髪して開放。 |

1.髪の毛を固定して消毒。これで髪は術野にほとんど出てきません。 1.髪の毛を固定して消毒。これで髪は術野にほとんど出てきません。 |  2.男性の患者さん。切開線に沿って髪の毛を分ける。 |  3.手術が終わってガーゼで覆う。 |

4.手術翌日。このまま髪の毛を洗って、開放します。 |  5.こちらは別の女性の患者さん。縫ったステイプラーを抜いたところ。 |  退院するときには、見た目に 手術したとはわかりません |

除毛手術と無除毛手術の感染率の比較

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||